健康診断は、自分の健康状態を定期的にチェックし、生活習慣病やがんなどの重篤な病気を早期に発見・予防するための大切な検査です。

例えば港区では、年齢や条件に合わせて特定健康診査やがん検診などさまざまな健康診断が実施されており、多くの人が利用できる体制が整えられています。

健康診断の意義や受け方など、知っておくと日々の健康管理や病気の予防・早期発見に役立つでしょう。

この記事では、健康診断の目的や内容、受診の流れ、受診方法などを紹介します。

これから健康診断を受ける予定の人や、受ける前に内容や受け方などを詳しく知っておきたい人はぜひ参考にしてください。

健康診断の基礎知識

健康診断は、自分の健康状態を確認し、生活習慣病やがんなどの重大な疾患を早期に発見・予防するために実施されている制度です。

ここでは健康診断の目的や役割、受診の理由や対象者、受診のタイミングなどについて紹介します。

健康診断の目的と役割

健康診断は、生活習慣病やがんなど初期には自覚症状が現れにくい疾患を早期に把握し、日常生活や食事、運動習慣などを見直すきっかけになります。

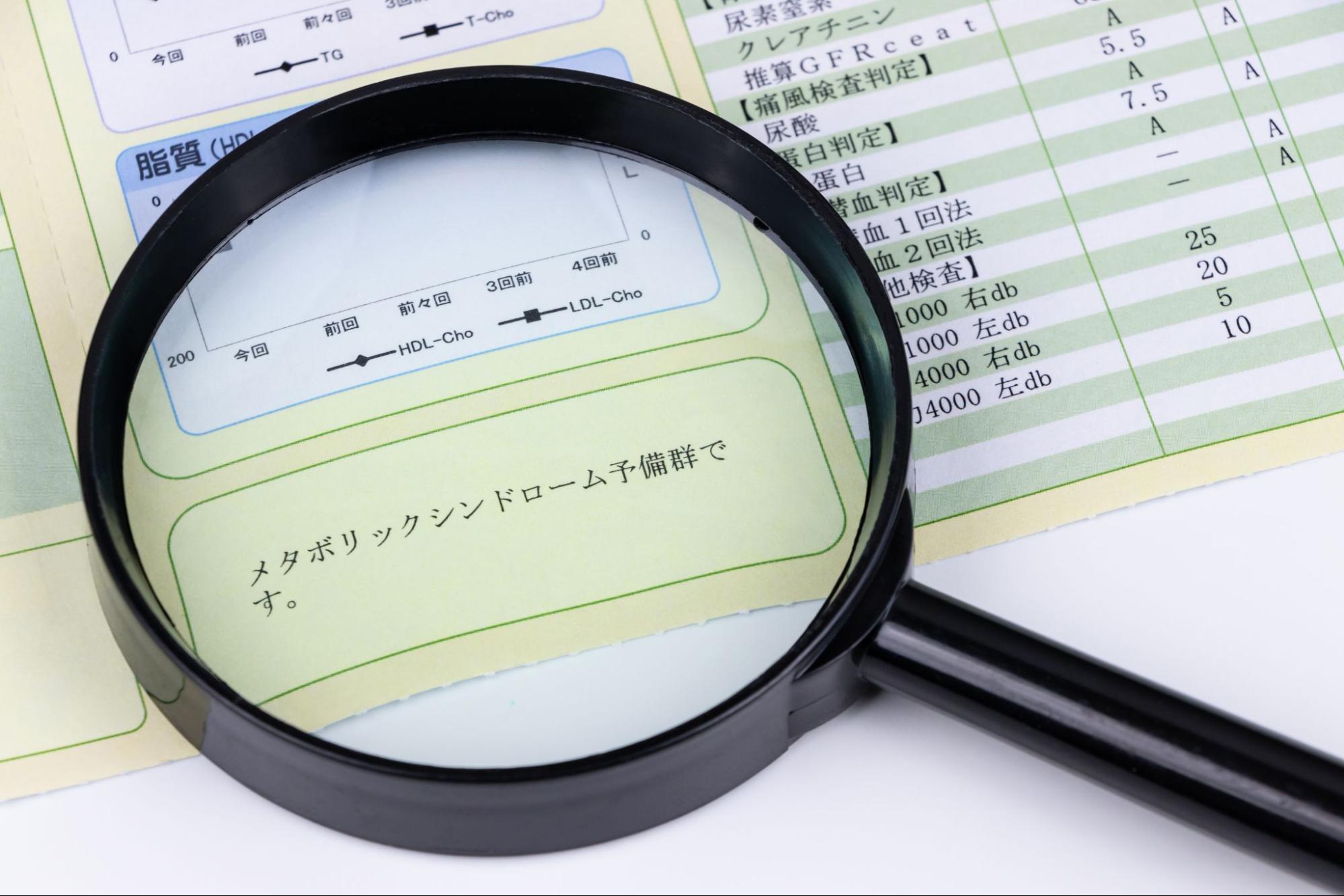

定期的に検査を受けることによって、病気につながりやすい異常を数値で確認でき、必要に応じて生活改善や医師への相談につなげられます。

検査結果を通じて自身の健康状態を客観的に評価できるため、将来的な病気の予防や重症化防止に役立つでしょう。

健康診断は自治体、企業の制度を利用すれば、無料や低額で受けられます。ご自身の健康を守り、病気リスクを軽減させるためにも、定期的な受診をおすすめします。

健康診断を受けるべき理由

健康診断は、自覚症状が乏しいまま進行しやすい疾患を早期発見しやすく、例えば以下のような兆候をキャッチできます。

- 高血圧

- 糖尿病

- 脂質異常症 など

このような疾患は初期には自覚症状が少なく、進行してから発覚するケースも少なくありません。

健康診断で判明した数値を参考にして、早期にリスクを察知すれば、生活習慣の改善や治療を早期に開始できるため、重症化や長期治療を避けやすくなります。

対象になるのはどんな人?

健康診断は、企業に勤める会社員をはじめ、住民票のある自治体で定められた年齢や保険の種類に該当する人すべてが受けられます。

一般的に、企業で働く人には勤務先での定期健診が義務付けられており、原則として年1回の健診があります。

それ以外の自営業者やパート、主婦、無職の人も、自治体が実施する特定健康診査やがん検診の対象です。

例えば港区の場合、以下のような人が対象です。

■対象:港区の国民健康保険加入者・後期高齢者医療制度加入者・港区在住の16~39歳の方、その他

Persons who have National Health Insurance(NHI)・Persons living in Minato City aged 16-39.

引用:港区健康診査・がん検診のご案内(Instructions for Minato City health checkups・cancer screenings)

住民票が港区にある方は、年齢や保険の条件に応じて無料や低額で健診を受けられます。

自治体ごとに詳細が異なるため、自分がどの制度や年齢区分に当てはまるかは、お住まいの自治体の公式情報を確認してください。

受診するタイミングと頻度

病気リスク軽減や健康を維持するためにも、健康診断は一度きりではなく定期的に受診することを強くおすすめします。

自治体から受診券が届いたら期間内に受診しましょう。

企業では入社前に1回のほか、年1回の定期健診が法律で義務付けられており、自治体でも特定健康診査やがん検診が毎年実施されています。

生活習慣病やがんなどは進行が緩やかな場合も多いため、年に一度の定期的な健診で異常の有無を確認しましょう。

なお、特定業種の企業の場合は年1回ではなく、6か月に1回になることもあります。

そのほか6か月以上の海外派遣は帰国時に1回になど、厚生労働省によって詳細が決められているため、該当する場合には忘れずに受診してください。

健康診断の種類と検査内容

健康診断にはさまざまな種類があり、目的や対象によって検査内容が異なります。

ここでは、代表的な健診の種類と特徴、検査項目の具体例、対象者ごとの違い、人間ドックとの違いなどについて紹介します。

健康診断の種類

健康診断は実施主体や目的により分類されており、それぞれ対象者・特徴・費用の取り扱いが異なります。

働き方や保険の種類、自治体の制度によって対象の健診が変わるため、以下の表で確認し、自分に該当するものを受診しましょう。

| 種類 | 対象者 | 特徴 |

|---|---|---|

| 定期健康診断(企業健診) | 企業に勤務する全従業員 | 労働安全衛生法で年1回の実施が義務付けられている。 |

| 雇入時健康診断 | 新たに雇用される労働者 | 就労前に健康状態を把握するため、企業が実施。 |

| 特定健康診査(特定健診) | 40~74歳の公的医療保険加入者 | 生活習慣病リスクの評価と保健指導のための検査。自治体が実施。 |

| 自治体健診 | 各自治体の住民 | がん検診・特定健診などを実施。条件に応じて無料や低額で受診可能。 |

特定健康診査(特定健診)と自治体健診はいずれも自治体が実施しますが、制度や目的が異なります。

特定健診は、40〜74歳の公的医療保険加入者を対象とした法定健診で、生活習慣病の予防が目的です。

一方、自治体健診は市区町村が独自に行う任意の健診で、がん検診や骨粗しょう症検診など、特定の疾患を早期に発見することを目的としています。

両者は併用も可能で、多くの自治体では同時に案内されています。

港区でも40歳~74歳向けの特定健康診査と、16〜39歳向けの自治体健診(区民健康診査)が行われているため、港区にお住まいの方は該当の健診を受けましょう。

健康診断で行われる主な検査項目

健康診断では、身体の異常を早期に発見し、生活習慣の見直しにつなげるための基本的な検査が行われます。

検査は全身の健康状態を幅広く確認し、見落としやすい変化を数値で把握しやすくなっています。

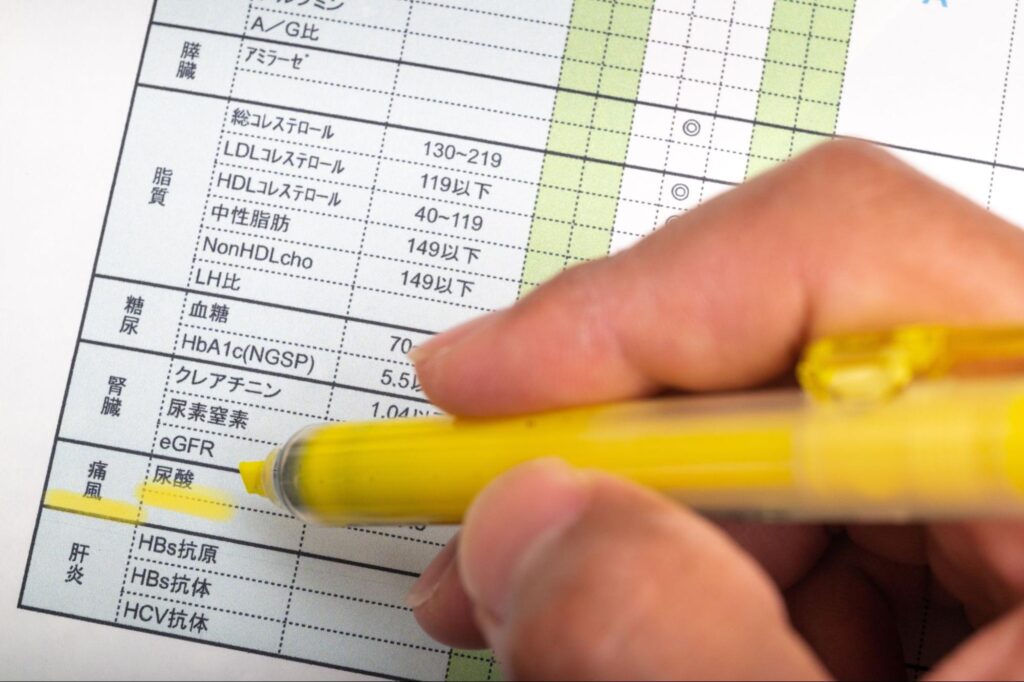

主な検査項目は以下が代表的です。

- 身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)

- 視力・聴力検査

- 血圧測定

- 尿検査(糖、蛋白、潜血)

- 血液検査(脂質、血糖、肝機能、腎機能、貧血)

- 胸部レントゲン検査

- 心電図検査 など

これらの項目は、健康診断の基本構成として幅広い健診で共通しています。

さらに、肝炎ウイルス、便潜血、骨密度などの追加検査が年齢や希望に応じて組み込まれるケースもあります。

検査内容は健診の種類によって異なるため、事前に確認してから受診してください。

年齢や性別による検査内容の違い

健康診断では、年齢や性別により重視する検査項目が変わります。

加齢にともなって増加する疾患リスクや、性別ごとの特有疾患に対応するため、以下のように検査項目を追加・調整します。

| 年齢・性別など | 検査内容 |

|---|---|

| 20~30代 | 基本項目中心。体質傾向や生活習慣の影響を早期に確認。 |

| 40~60代 | 生活習慣病やがんリスクへの備えとして血液・心電図・眼底などが追加。 |

| 70代以降 | 骨密度や認知機能評価など加齢特有の項目を加えることがある。 |

| 男性 | 前立腺がん検診など、中高年以降を中心に実施される。 |

| 女性 | 乳がん検診、子宮頸がん検診、更年期以降の骨粗しょう症検査など。 |

このように、年齢・性別ごとの差異を把握することで、病気リスクを軽減しながら健康管理の継続が可能です。

ただし、医師の判断によって対象年齢以外の人が該当検査を受けることもあるため、指示された際には速やかに受診してください。

また、港区では「その他の検査」として以下が案内されています。

- 生活機能評価:65歳以上(要介護・要支援の認定を受けていない方)

- 微量アルブミン尿検査

- 骨粗しょう症検診

- 肝炎ウイルス検診(今までに一度も受けたことのない方)

- 聴力検査

- お口の健診・口腔がん検診(20歳以上の方)

港区の健康審査について詳しくは「港区健康診査・がん検診のご案内」をご参照ください。

人間ドックとの違いと選び方

健康診断と人間ドックは、検査の目的や内容、受診方法に違いがあります。

健康診断は法律や制度に基づいて基本的な健康状態を確認するために行われ、企業や自治体が実施します。

一方で、人間ドックは希望者が医療機関で自由に申し込み、より詳細で専門的な検査を受けるものです。

以下に代表的な違いをまとめました。

| 比較項目 | 健康診断 | 人間ドック |

|---|---|---|

| 目的 | 健康状態の確認 | 疾患リスクの精密観察と病気の早期発見、早期治療、予防、健康増進など |

| 実施機関 | 企業や自治体など制度に基づく機関 | 個人が任意で申し込む医療機関 |

| 代表的な検査内容 | 身体計測、血圧、尿検査、血液検査など基本項目 | 胃カメラ、腹部エコー、腫瘍マーカーなどの追加検査 |

| 所要時間 | 約30分から1時間 | 半日から1日程度(検査内容によって異なる) |

| 費用目安 | 無料~数千円程度(企業・自治体の補助あり) | 3万円~10万円(受診する医療機関によって異なる) |

健康診断は毎年の健康確認に適しており、法令や制度で受診が推奨されます。

一方で人間ドックは、自覚症状がない場合や家族歴などのリスクがあり、より精密な検査をしたい人におすすめです。

自分の状況や目的に応じて、適切な方法を選びましょう。

健康診断の受け方と注意点

健康診断を受ける際は、予約方法や当日の流れ、費用などを把握しておくとスムーズに進められます。

ここでは、健康診断に関する具体的な流れや注意点などを紹介します。

健診の予約・申込方法

健康診断を受けるためには、医療機関に予約が必要な場合があります。

健康診断に対応している医療機関の中には、混雑を避けるために予約制を採用している場合があり、予約なしでの来院は対応できないケースもあるため注意しましょう。

多くの場合、自宅に届く受診券には健康診断に対応している医療機関の案内も同封されています。

希望の受診日や実施する医療機関を決め、その医療機関が指定する方法で予約しましょう。

健診当日の流れと持ち物

健診当日は受付から検査、説明までの流れが決まっているため、ある程度準備をしておけばスムーズに受診できます。

まず、受付では本人確認と健診票の提出が求められます。以下のような持ち物を忘れずに用意しましょう。

- 健診票や受診券

- 健康保険証などの本人確認書類

- 問診票(事前に記入が求められている場合)

- お薬手帳(服薬中の場合)

施設によっては眼底検査や視力検査の際、コンタクトレンズを外す必要があるため、メガネを持参しましょう。

また、飲食の制限がある検査では、前日の指示内容をよく確認してください。

受付後は、問診、身体測定、血液検査、尿検査、胸部X線などが順次行われます。

多少戸惑うこともあるかもしれませんが、医療機関ではスムーズに健診が受けられるように分かりやすい案内を用意しています。

当院、広尾クリニック内科・消化器でも、スムーズな健診ができるよう、都度ご案内しております。

健診費用の費用相場

健康診断にかかる費用の目安は、健診の種類や受診する機関によって異なります。

自治体が実施する特定健康診査やがん検診は、無料、または数百円から数千円程度の自己負担になることが多いです。

なお、港区では、各種健診費用について以下のように説明しています。

すべての健診・検診は無料で受診できます。

All health checkups or cancer screenings are free.

引用:港区健康診査・がん検診のご案内(Instructions for Minto City health checkups・cancer screenings)

勤務先で受ける定期健康診断は、企業が費用を全額負担する場合が一般的ですが、一部の項目や再検査、オプション検査を追加する場合は別途料金が発生することもあります。

ただし就業規則などで規定されているケースもあるため、事前に確認してください。

人間ドックは医療機関や検査内容によって幅があり、3万円〜10万円になることが一般的です。受診する医療機関のホームページや窓口で確認しておきましょう。

結果に異常があった場合の対応

結果を見て異常があった場合、検査結果の内容をよく確認し、必要に応じて改めて医療機関を受診してください。

多くの健診機関では、再検査や精密検査が必要な場合、結果通知にその旨が記載されており、早めに専門医への相談が推奨されています。

指摘された項目の異常値が軽微な場合は、日常生活の見直しや生活習慣の改善を求められるケースもあります。

再検査や精密検査の案内があった場合は、自己判断で放置せず、速やかに受診し、医師の指示に従いましょう。

まとめ

健康診断は、自身の健康状態を客観的に把握し、生活習慣病やがんなどの早期発見・予防につなげる重要な機会です。

健診の種類や受け方、当日の流れ、費用や結果の活用方法を事前に理解して受診することにより、効果的な健康管理につなげやすくなります。

異常が指摘された場合には、再検査や専門医への相談を速やかに進め、医師の指示に沿った対応を心がけましょう。

定期的な健診の受診と、その結果を生活改善に活かすことで、将来的な疾患リスクを軽減し、健康な生活を維持できます。

広尾クリニック内科・消化器では、定期健康診断・雇入れ時健康診断、生活習慣病健診、特定健康診査に対応しており、ご希望の方には人間ドックもご利用いただけます。

近隣にお住まいの皆様の健康をサポートし、万が一の異常が発見された際にも速やかに必要な再検査や生活指導のご案内が可能です。

定期的な健康診断をご希望の方は、ぜひお気軽にご予約ください。